Длинный протокол ЭКО

Экстракорпоральное оплодотворение — это метод вспомогательных репродуктивных технологий, при котором половые клетки мужчины и женщины соединяются в искусственных условиях. Полученные эмбрионы переносятся в матку, после чего беременность развивается по естественному сценарию. Для проведения ЭКО врачи используют два протокола — короткий и длинный. В каждом из них прописан свой алгоритм действий, которым руководствуется репродуктолог, подстраивая процедуру к конкретной клинической ситуации. В каких случаях применяется длинный протокол ЭКО и в чем его особенности — обсудим подробнее в нашей статье.

Что такое протокол?

Для успешного результата ЭКО специалистам важно получить качественные половые клетки обоих родителей. Сперму мужчина сдает путем мастурбации; в большинстве случаев сперматозоидов достаточно для оплодотворения путем ЭКО или ИКСИ. В женском организме ежемесячно формируется только одна (доминантная) яйцеклетка, и чтобы повысить шансы на беременность, необходимо получить больше яйцеклеток, и, соответственно, эмбрионов. Для этого пациентка вступает в так называемый протокол ЭКО, на протяжении которого ей предстоит получать гормональные препараты, обеспечивающие созревание максимального количества фолликулов в рамках одного цикла. Речь идет о суперовуляции.

Наши врачи

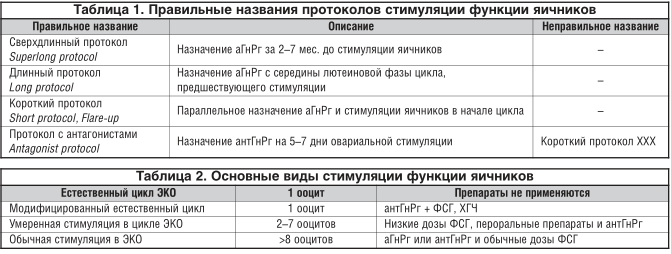

Таким образом, протокол ЭКО — это последовательность манипуляций и действий врача, начиная с подготовительных мероприятий и заканчивая переносом 3-5 дневных эмбрионов в матку. Схемы отличаются по продолжительности, дозировкам и комбинации приема гормональных препаратов. Они подбираются в индивидуальном порядке, с учетом возрастных особенностей, причины бесплодия и общего состояния здоровья женщины.

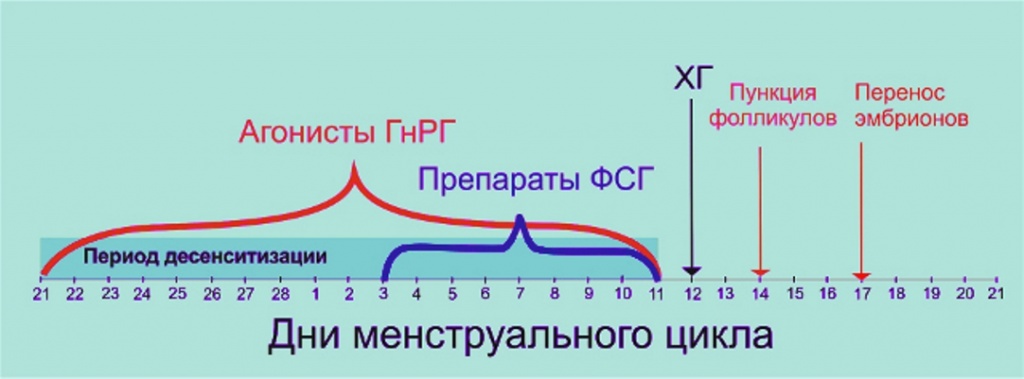

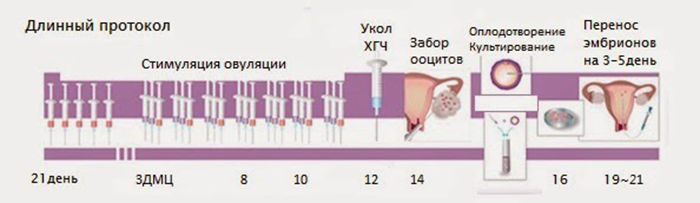

Длинный протокол ЭКО отличается от короткого тем, что до начала стимуляции в предыдущем цикле назначаются препараты агонисты, подавляющие синтез собственных гормонов. Получается, что протокол начинается буквально с нуля, при этом врач «формирует» гормональный фон пациентки, учитывая особенности ее организма. Запущенная «с чистого листа» стимуляция обеспечивает синхронный рост фолликулов; это приводит к получению максимально возможного количества яйцеклеток, повышая шансы на конечный успех процедуры.

Показания

Длинный протокол считается неким эталоном стимуляции, поскольку он практически всегда гарантирует более успешные результаты. Показаниями к его назначению являются:

- значительный разброс в размерах фолликулов во 2 фазе менструального цикла, предшествующего овуляции;эндометриоз, миома матки

- неудачные попытки получения яйцеклеток в коротком протоколе;

- неудовлетворительное качество яйцеклеток в коротком протоколе.

Схема длинного протокола ЭКО показана при эндометриозе. С помощью специфической гормональной терапии очаговый патологический рост клеток эндометрия останавливается. Короткий протокол не может обеспечить подобный эффект. Длинный протокол не рекомендуется применять при синдроме поликистозных яичников из-за высокого риска гиперстимуляции.

Плюсы и минусы длинного протокола

Основное преимущество длинного протокола ЭКО — тотальный контроль врача за ростом и развитием фолликулов. Используя разные гормональные схемы, специалист получает максимум ооцитов хорошего качества. В связи с этим повышаются шансы на наступление беременности, поэтому метод считается перспективнее других схем. Если сравнивать с коротким протоколом, преимущества длинного будут очевидны:

- тщательный контроль со стороны врача за процессом стимуляции;

- возможность проведения при эндометриозе;

- получение большого количества яйцеклеток хорошего качества;

- перспективность процедуры с точки зрения шансов на благополучный исход.

К сожалению, минусы тоже есть. К недостаткам длинного протокола относятся риск гиперстимуляции яичников, относительно высокая гормональная нагрузка на женский организм. Реже возникает проблема переносимости терапии, что приводит к ухудшению общего самочувствия пациентки в связи с введением агонистов. Еще одним одним недостатком считается некритичное удорожание длинного протокола, если сравнивать со стоимостью короткого.

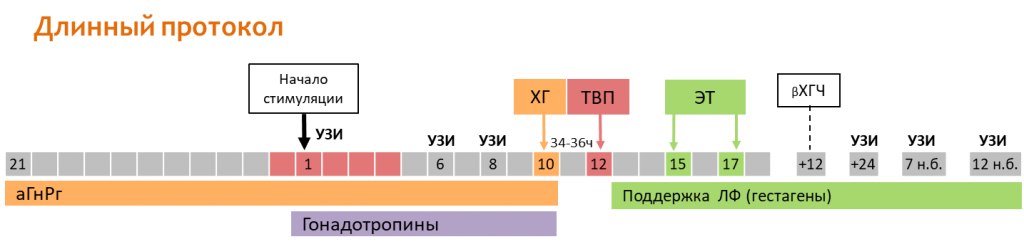

Схема длинного протокола по дням

Ведущим отличием длинного протокола от сокращенного становится предварительно проведенная «десенситизация» или искусственное подавление собственных гормонов, чтобы убрать фактор влияния последних при стимуляции. Началом протокола становится 18-21 день естественного менструального цикла пациентки, с момента которого в ее организм вводят агонист короткого действия. В среднем предварительный этап не превышает 8-10 дней, реже препараты вводят дольше.

В первые 2 дня месячных запускается стимуляция гонадотропинами. Если произошла задержка менструации, специалист проводит осмотр с контролем УЗИ, корректируя тактику терапии. Стимуляция продолжается 10-12 дней, пока фолликулы не достигнут диаметра 18-10 мм. На этом этапе вводится триггер, действие которого направлено на синхронный выход яйцеклеток в фолликулярную жидкую среду для обеспечения лучшего доступа к получению зрелых половых клеток во время прокола. Пункция выполняется на 12-14 день с момента стимуляции. Агонист короткого действия продолжают вводить вплоть до ее проведения.

Отбор ооцитов должен быть завершен до наступления естественной овуляции. В противном случае все стадии протокола придется начинать заново. Через 3-5 дней, то есть на 15-17 день цикла проводится перенос эмбрионов в полость матки. Пациентка начинает прием препаратов для поддержки желтого тела. На 10-12 день после подсадки эмбрионов назначается анализ крови на ХГЧ для уточнения факта наступления беременности. Через 3 недели выполняется контроль УЗИ.

Сколько длится длинный протокол

Длинный протокол при проведении ЭКО является распространенным методом стимуляции, но его назначают в соответствии со строгими показаниями. Процесс запускается с 18-21 дня текущего цикла, и до наступления менструации пациентка получает препараты, подготавливающие яичники к предстоящей стимуляции. С началом месячных начинается прием гормонов, действие которых направлено на активацию роста фолликулов для получения максимального числа зрелых ооцитов.

Сколько длится длинный протокол ЭКО? Общая его продолжительность составляет 21-28 дней. Она зависит от ответной реакции яичников на проводимую стимуляцию и индивидуальных особенностей женщины.

Как подготовиться к процедуре

Перед вступлением в программу ЭКО, будущие родители должны пройти всестороннее обследование, которое подтверждает факт наличия бесплодия в паре и уточняет его причину. После диагностики специалист получает информацию о состоянии репродуктивной системы пациентки, благодаря чему он безошибочно определяет показания и противопоказания к процедуре, в том числе для назначения длинного протокола ЭКО.

Список необходимых анализов представлен у нас на сайте. Его можно получить на приеме репродуктолога с комментариями относительно каждого вида обследования. Список может отличаться в зависимости от наличия заболеваний, возраста и т.д.

Предварительное обследование нужно пройти за 1-2 месяца до вступления в протокол. Если семейная пара старше 35 лет (оба супруга или один партнер), необходима консультация у генетика, чтобы оценить вероятность зачатия и рождения здорового малыша. При этом нужно иметь в виду, что многие результаты лабораторных и инструментальных исследований имеют свой срок годности, в связи с чем нужно правильно распределить сдачу анализов относительно времени вступления в протокол.

За 2-3 месяца до вступления в протокол ЭКО следует начать прием фолиевой кислоты для уменьшения риска дефектов нервной трубки у плода. Препарат продолжают принимать вплоть до переноса эмбрионов и в течение всего первого триместра беременности, если результаты искусственного оплодотворения окажутся успешными. За 2-4 недели до протокола обоим партнерам важно ограничить употребление спиртных напитков, а с вхождением в него исключить их вовсе. Необходимо ограничить физические нагрузки. За 3-5 дней до пункции яичников (сдачи спермы) рекомендуется полное воздержание от половой жизни. Обоим супругам желательно сохранять позитивный контроль на всех этапах ЭКО.

Стоимость услуг

-

Консультации специалистовНазвание услугиНоменклатураВремяСтоимостьназваниеПрием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) с ультразвуковым исследованием первичный

Код: B01.001.003.01номенклатураПрием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) с ультразвуковым исследованием первичный

Код: B01.001.003.014 500 руб.названиеПрием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) с ультразвуковым исследованием повторный

Код: B01.001.003.02номенклатураПрием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) с ультразвуковым исследованием повторный

Код: B01.001.003.022 800 руб. -

Программы ЭКОНазвание услугиНоменклатураВремяСтоимостьназваниеЭКО в стимулированном цикле

Код: A11.20.017.064

Код: A11.20.017.064153 000 руб.В программу включено: пункция яичников, обработка эякулята, оплодотворение яйцеклеток, культивирование эмбрионовназваниеВнутриматочное введение эмбриона (перенос эмбрионов)

Код: A11.20.030номенклатураВнутриматочное введение эмбриона (перенос эмбрионов)

Код: A11.20.03031 700 руб.

Отзывы

Записаться на процедуру длинного протокола ЭКО в клинику репродукции и генетики «ФертиМед» в Москве

В клинике репродукции и генетики «ФертиМед» работают специалисты высокой квалификации, имеющие большой опыт в диагностике и лечении проблемы бесплодия, в том числе с помощью эффективных вспомогательных репродуктивных технологий. После тщательного обследования с применением экспертного диагностического оборудования, каждой пациентке подбирается протокол вхождения в ЭКО в соответствии с индивидуальными особенностями ее организма для достижения максимально успешных результатов. Звоните и записывайтесь на консультацию к врачу в удобное время.

Контакты

Москва, улица 3-я Парковая, дом 12 (филиал)

Пн-Сб: 09:00–20:00

Вс: 09:00–18:00

Как добраться?Из метро Измайловская выход №1 направо, затем налево на улицу 3-я Парковая, мимо социальной аптеки пересекаем Заводской проезд, напротив IQ Denta справа вход в наш центр.

Москва, Елоховский пр-д. д.3 стр.2

Пн-Сб: 09:00–20:00

Вс: 09:00–18:00

Как добраться?М.Бауманская. Из метро направо. Перейти через дорогу, пройти через Галерею Елоховского Пассажа. На перекрестке перейти через дорогу к Елоховскому собору и двигаться по ул. Нижняя Красносельская до первого проезда. Свернуть налево в Елоховский проезд.